うむむ、この薫りただものではないぞ!

「酸っぱい珈琲、うちは扱ってないんですぅ。」

おお~よそ9年前?にさかのぼるのだが、仕事の関係で西大通り気象研究所前をよく通っていた私の目に、あるとき緑地で白抜きのWINE COFFEEの文字が飛び込んできた。「むむ、新しくできた喫茶店?珈琲豆屋?酒店?なんだろう?」と疑問を持ちつつ、無類のコーヒー好きの私はCOFFEEの文字を掲

間口3間?位のよく言えばシンプルな造りのその店に立ち寄ることにしたのだ。

私は「あの~、酸っぱさを感じる豆ありますかぁ?酸っぱい珈琲好きなんですよ。」と尋ねてみた。オーナー曰く「うちには酸っぱい珈琲は扱ってないんですよね~。」

わたし:「無いんですか。」

オーナー:「酸っぱくない珈琲ならあるので、味わってみますぅ?」と。「ええ、頂きます。」すると、、、、、

いい薫りが店全体に広がってきた。【うむむ、この薫りただものではないぞ!】

オーナー「はい、どうぞ」とデミタスサイズのカップを手渡してくれた。一口含んでみると、これまでに味わった珈琲の中で美味しいと思っていた概念を書き換える味わいに出会ったのだ。薫りが立っていて、口に含むと、まず、まろやかな苦みを感じ、酸味が後を追いかけ、のどを過ぎると口の中には甘みがのこり、最後に杏仁のような甘みを含んだ薫りが鼻に抜けるのだ。今まで単純に苦みと酸味を珈琲の味と思っていたが、この店の珈琲が、こんなに複雑で多様な味と薫りがあることを教えてくれたのだ。その瞬間、震えてしまった、ここの珈琲に惚れてしまった。それ以来、週1程度の割合で、お店お勧めの豆や私のお気に入りの銘柄の豆を購入することが日常となったのだ。通い詰めてみると不思議なもので、珈琲豆店激戦区のつくば市において、これまでになかった空気感を醸し出していることに気づいたのだ。ちまたでは珈琲のサードウェーブと騒がれたこの時にそのウェーブにのまれることなく乗りこすフレスタがあったのだ。並木ショッピングセンターに移った今もその自家焙煎珈琲豆屋として、信念のぶれは感じることなく、常に新しい味や変わらぬ味を提供してくれている。豆の素材や焙煎の仕方、淹れ方など、オーナーがこれまでに積み重ねられてきたバリスタ・焙煎士としての経験をもとに各々の工程にこだわったコーヒーがハンドドリップで一杯ずつ丁寧に淹れるスタイルが貫かれているところに、価値があると思う。特に焙煎では今のトレンドは、単一豆種、いわゆるスペシャリティコーヒーの特徴を際立たせる為の比較的浅煎りのフルーティーと称する酸味を全面に出している傾向にある。だが、フレスタプラスの焙煎は、豆種にあった焙煎をしっかり行い豆の持つポテンシャルを最大限に引き出そうと工夫をかさね焙煎をしていると感じ

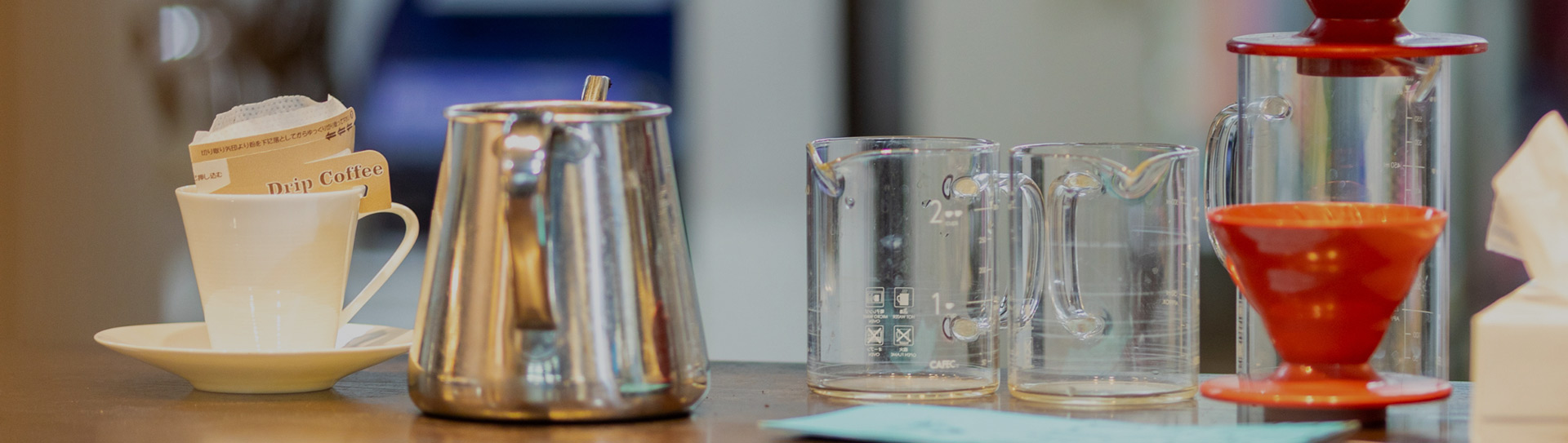

る。一口味わうと薫り、苦味、酸味、甘味、風味などそれぞれが順を追って口の中に広がってくるのだ。それも豆種ごとに変化を持たせて。ドリップもしかりで、蒸らし、抽出、調整を丁寧に行いしっかりと味を引き出し薫り立った味わい深い珈琲を飲むことができる。オーナーと共にお店を守るひろみさんのドリップは優しい珈琲を淹れてくれる。お店に寄ったなら是非カウンター席に腰を下ろし、ひろみさんのドリップの様子を見て欲しい。ポッドから出る細く切れ目無い湯の流れは、できあがりを期待させるに十分なプレリュードだ。

また、豆種ごとに苦味や酸味、甘味などのテイストのメモリやシンプルな文脈ながら特徴をわかりやすくとらえた説明文が記載してあるブランディングカードは飲む人の心をくみ取ったお店の心遣いと思う。昔の自分が「すっぱいモカがすきです」といっていたように私のような素人コーヒー好きは豆種についてはオーダーできるが、そのテイストについては少ない言葉でしかオーダー、表現できない事が多い。しかし、

お客様の声 つくば市在住:会社員

フレスタプラスのブランディングカードでより多くのテイストの表現を知ることができ、味の好みについても豊かに表現できるようになるのだ。ストロベリーモカとネーミングされた珈琲を口にすれば、これがストロベリーのような味や薫りなのね、と納得できる。これは昔も今もフレスタプラスの変わらぬところである。

珈琲はあくまでも嗜好品である。人には好みがあるので、同じ珈琲を飲んでも好き嫌いが分かれる。また、セカンドウェーブ、サードウェーブなどとウェーブと称して豆種や焙煎具合、ドリップ方法の流行り廃りがあるが、そのウェーブに飲み込まれずフレスタプラスとしてのコーヒースタイルを貫いているところに惹かれる理由がある。さらに、珈琲の魅力に加え、ワイン、ワッフル、オリーブオイルの三品もフレスタプラスのこだわりを感じる。ひと品ひと品吟味されたもので、しかも良心的な値段。リピート間違いない。

このスタイルを築いているのはお店を営む二人の笑顔と明るい声である。このお二人の人柄と珈琲の味とお店の構えが私の心を引きつけてやまない。

どうぞ、お店に足を運び確かめてみてください。「うちには酸っぱい珈琲は扱ってないんですよね~。」の言葉を。

おお~よそ9年前?にさかのぼるのだが、仕事の関係で西大通り気象研究所前をよく通っていた私の目に、あるとき緑地で白抜きのWINE COFFEEの文字が飛び込んできた。「むむ、新しくできた喫茶店?珈琲豆屋?酒店?なんだろう?」と疑問を持ちつつ、無類のコーヒー好きの私はCOFFEEの文字を掲

間口3間?位のよく言えばシンプルな造りのその店に立ち寄ることにしたのだ。

私は「あの~、酸っぱさを感じる豆ありますかぁ?酸っぱい珈琲好きなんですよ。」と尋ねてみた。オーナー曰く「うちには酸っぱい珈琲は扱ってないんですよね~。」

わたし:「無いんですか。」

オーナー:「酸っぱくない珈琲ならあるので、味わってみますぅ?」と。「ええ、頂きます。」すると、、、、、

いい薫りが店全体に広がってきた。【うむむ、この薫りただものではないぞ!】

オーナー「はい、どうぞ」とデミタスサイズのカップを手渡してくれた。一口含んでみると、これまでに味わった珈琲の中で美味しいと思っていた概念を書き換える味わいに出会ったのだ。薫りが立っていて、口に含むと、まず、まろやかな苦みを感じ、酸味が後を追いかけ、のどを過ぎると口の中には甘みがのこり、最後に杏仁のような甘みを含んだ薫りが鼻に抜けるのだ。今まで単純に苦みと酸味を珈琲の味と思っていたが、この店の珈琲が、こんなに複雑で多様な味と薫りがあることを教えてくれたのだ。その瞬間、震えてしまった、ここの珈琲に惚れてしまった。それ以来、週1程度の割合で、お店お勧めの豆や私のお気に入りの銘柄の豆を購入することが日常となったのだ。通い詰めてみると不思議なもので、珈琲豆店激戦区のつくば市において、これまでになかった空気感を醸し出していることに気づいたのだ。ちまたでは珈琲のサードウェーブと騒がれたこの時にそのウェーブにのまれることなく乗りこすフレスタがあったのだ。並木ショッピングセンターに移った今もその自家焙煎珈琲豆屋として、信念のぶれは感じることなく、常に新しい味や変わらぬ味を提供してくれている。豆の素材や焙煎の仕方、淹れ方など、オーナーがこれまでに積み重ねられてきたバリスタ・焙煎士としての経験をもとに各々の工程にこだわったコーヒーがハンドドリップで一杯ずつ丁寧に淹れるスタイルが貫かれているところに、価値があると思う。特に焙煎では今のトレンドは、単一豆種、いわゆるスペシャリティコーヒーの特徴を際立たせる為の比較的浅煎りのフルーティーと称する酸味を全面に出している傾向にある。だが、フレスタプラスの焙煎は、豆種にあった焙煎をしっかり行い豆の持つポテンシャルを最大限に引き出そうと工夫をかさね焙煎をしていると感じ

る。一口味わうと薫り、苦味、酸味、甘味、風味などそれぞれが順を追って口の中に広がってくるのだ。それも豆種ごとに変化を持たせて。ドリップもしかりで、蒸らし、抽出、調整を丁寧に行いしっかりと味を引き出し薫り立った味わい深い珈琲を飲むことができる。オーナーと共にお店を守るひろみさんのドリップは優しい珈琲を淹れてくれる。お店に寄ったなら是非カウンター席に腰を下ろし、ひろみさんのドリップの様子を見て欲しい。ポッドから出る細く切れ目無い湯の流れは、できあがりを期待させるに十分なプレリュードだ。

また、豆種ごとに苦味や酸味、甘味などのテイストのメモリやシンプルな文脈ながら特徴をわかりやすくとらえた説明文が記載してあるブランディングカードは飲む人の心をくみ取ったお店の心遣いと思う。昔の自分が「すっぱいモカがすきです」といっていたように私のような素人コーヒー好きは豆種についてはオーダーできるが、そのテイストについては少ない言葉でしかオーダー、表現できない事が多い。しかし、

お客様の声 つくば市在住:会社員

フレスタプラスのブランディングカードでより多くのテイストの表現を知ることができ、味の好みについても豊かに表現できるようになるのだ。ストロベリーモカとネーミングされた珈琲を口にすれば、これがストロベリーのような味や薫りなのね、と納得できる。これは昔も今もフレスタプラスの変わらぬところである。

珈琲はあくまでも嗜好品である。人には好みがあるので、同じ珈琲を飲んでも好き嫌いが分かれる。また、セカンドウェーブ、サードウェーブなどとウェーブと称して豆種や焙煎具合、ドリップ方法の流行り廃りがあるが、そのウェーブに飲み込まれずフレスタプラスとしてのコーヒースタイルを貫いているところに惹かれる理由がある。さらに、珈琲の魅力に加え、ワイン、ワッフル、オリーブオイルの三品もフレスタプラスのこだわりを感じる。ひと品ひと品吟味されたもので、しかも良心的な値段。リピート間違いない。

このスタイルを築いているのはお店を営む二人の笑顔と明るい声である。このお二人の人柄と珈琲の味とお店の構えが私の心を引きつけてやまない。

どうぞ、お店に足を運び確かめてみてください。「うちには酸っぱい珈琲は扱ってないんですよね~。」の言葉を。